バイクに興味を持つと、キャブ車とインジェクション車の違いが気になる人も多いのではないでしょうか。

特に中古バイク市場では、キャブ車を選ぶ機会も少なくありません。

しかし「キャブ車はやめたほうがいい」といった声もあり、選び方を誤ると後悔することもあります。

キャブ車には、インジェクションにはない独自の魅力がありますが、その反面、メンテナンスがめんどくさい、季節や環境によって調子が変わりやすいといったデメリットも存在します。

とくに初心者にとっては扱いが難しく、操作のクセや定期的な整備の手間に戸惑うこともあるでしょう。

この記事では、キャブ車の特徴をはじめ、「やめたほうがいい」と言われる理由やキャブ車とインジェクションの違い、どっちがいいのか迷っている人へのヒント、キャブレター車の見分け方、そしてキャブレター車の最後の市販モデルまで、幅広くわかりやすく解説していきます。

キャブ車選びに悩むすべての人にとって、有益な判断材料となる内容です。

ポイント

-

キャブ車がやめたほうがいいと言われる主な理由

-

キャブ車とインジェクションの違いと選び方

-

初心者がキャブ車を選んで後悔しやすいポイント

-

キャブ車の見分け方や維持に必要なメンテナンス内容

スポンサーリンク

キャブ車はやめたほうがいい理由とは

デメリットはどんなところ?

ポイント

-

始動性が悪く、寒冷時や長期放置後にエンジンがかかりにくい

-

燃費や排ガス性能が現代の基準に合わない

-

気温・気圧の変化に弱く、環境に応じた調整が必要

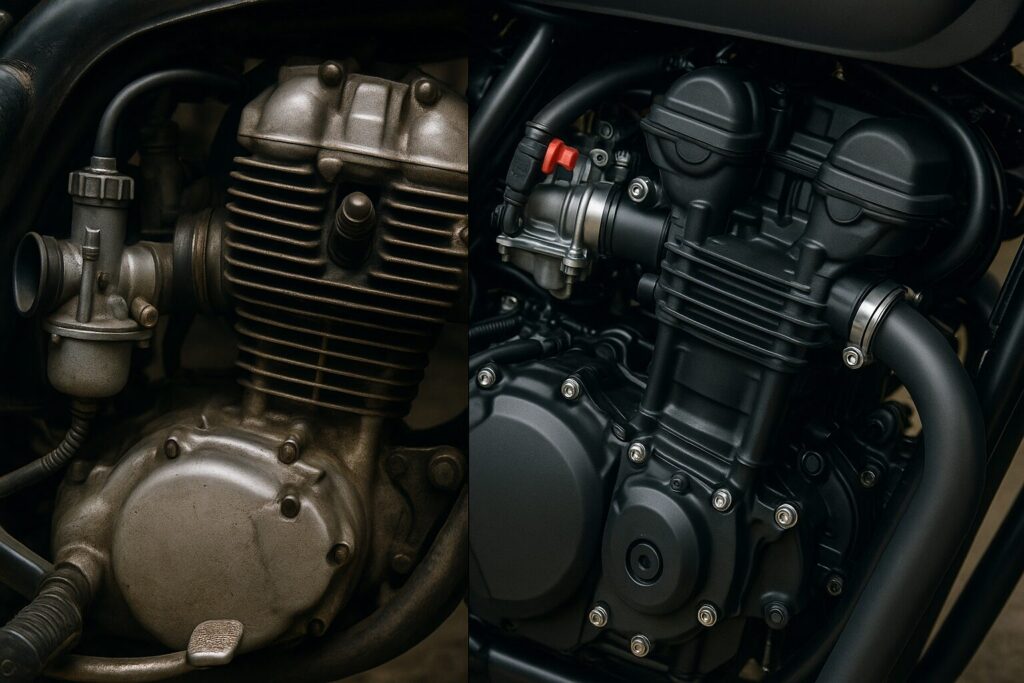

キャブ車とは、キャブレターという装置で燃料と空気の混合を行う方式のバイクを指します。

古くから使われている機構であり、独特の味わいや整備の楽しみがあると評価される一方で、現代のバイクと比べるといくつかのデメリットが存在します。

まず挙げられるのが、始動性の悪さです。

キャブ車はエンジンの始動時にチョークを使ったり、エンジンが温まるまで一定の操作を要するため、寒い季節や長期間放置した後はなかなかエンジンがかからないという事態がよくあります。

これに対してインジェクション(FI)車はボタン一つで始動できるため、手軽さの面で大きな差があります。

次に、燃費や排出ガス性能の面でも不利です。

キャブ車は燃料と空気の混合比を機械的に調整するため、どうしても燃料の無駄が出やすく、環境性能が現代の基準には合いません。

特に排出ガス規制が強化された昨今では、キャブ車が新たに生産されることはほとんどなくなりました。

また、気圧や気温の変化に弱いという点も見逃せません。

高地では空気が薄くなるため、混合気のバランスが崩れ、走行性能に影響を及ぼすことがあります。

これに対し、インジェクション車はセンサーで空気の状態を検知し、自動的に最適な調整を行います。

このように、キャブ車には独特の魅力があるものの、現代の利便性や環境性能、安全性を求めるライダーにとっては、不便さを感じる場面が多いのが現実です。

初めてのバイク選びや日常使いを想定する場合には、キャブ車のデメリットをしっかり理解したうえで検討することが必要です。

初心者が後悔する理由は?

ポイント

-

エンジン始動にコツが必要で操作に慣れていないと苦労する

-

気温や季節で調子が変わり、扱いにくさを感じる

-

自分で整備できないと維持費や手間がかかる

キャブ車のバイクに憧れて購入したものの、実際に乗り始めてから「思っていたのと違う」と感じる初心者は少なくありません。

その理由の多くは、想定以上の扱いづらさや手間の多さにあります。

特に多くの初心者が戸惑うのが、エンジンの始動操作です。

キャブ車ではチョークの使い方やアクセルのあおり方など、一定のコツが必要です。

これを知らずに操作するとエンジンがかからず、バッテリーを消耗してしまったり、出先で立ち往生することもあります。

経験が浅いと、このような場面で冷静に対処できず、焦ってしまうことも少なくありません。

さらに、キャブ車は季節や気温の変化に敏感です。

夏と冬で同じように扱っても、エンジンの反応がまるで違うため、日によって「調子がいい」「悪い」と感じることがあります。

これを「バイクの個性」と楽しめる人もいますが、初心者にはストレスに感じられることもあるでしょう。

加えて、メンテナンスの頻度が高く、キャブの掃除や調整が必要な場面が多々あります。

工具の使い方や構造の知識が求められるため、自分で整備できない人にとってはコストや時間の負担が増すことになります。

バイクショップに依頼するにしても、最近はキャブ車の整備に詳しい技術者が少なくなっており、断られるケースもあります。

このように、バイクに慣れていない初心者がキャブ車を選ぶと、「扱いにくさ」や「維持の難しさ」によって後悔するケースが多いのです。

見た目や音の良さだけで選ぶのではなく、日常での扱いやすさを重視することが大切です。

メンテナンスの負担が大きい

ポイント

-

定期的にキャブを分解清掃しないと不調の原因になる

-

使用しない時期には燃料を抜く必要がある

-

同調調整など専門技術を要する作業が多い

キャブ車は機械的に燃料と空気の混合を行う構造上、どうしても定期的なメンテナンスが欠かせません。

そのため、メンテナンスの負担が非常に大きいという問題があります。

具体的には、キャブレター内部にガソリンが残っていると時間とともに劣化し、ガム質やスラッジと呼ばれる汚れが発生します。

これがジェットと呼ばれる通路に詰まると、エンジンの不調や始動不能の原因になります。

そのため、定期的にキャブレターを取り外して清掃する必要がありますが、これにはバイクの構造に対する知識や専用の工具が必要です。

また、バイクを長期間使用しない場合には、ガソリンを抜いたり、キャブ内部の燃料を空にする「ドレン作業」が必要になります。

このような作業を怠ると、再び使用する際にトラブルが発生し、余計な修理費用がかかってしまうこともあります。

さらには、キャブ車の調子を維持するためには「同調調整」と呼ばれる作業も重要です。

これは複数のキャブレターの動きを一致させる作業で、エンジンの回転数を安定させるために欠かせないものですが、かなり高度な技術を要します。

一般的なライダーが日常的に行える作業ではないため、専門の整備士に依頼する必要があります。

このように、キャブ車は定期的かつ手間のかかるメンテナンスが必要で、メンテナンスを怠るとすぐに不調が出るという特徴があります。

趣味としてバイクを深く楽しみたい人には良い選択肢かもしれませんが、手間をかけずに快適なバイクライフを送りたい人には不向きと言えるでしょう。

なぜめんどくさいのか

ポイント

-

始動時にチョーク操作などの手間が多い

-

燃料の状態や保管状況に気を使う必要がある

-

環境によってセッティングを変えないと性能が落ちる

キャブ車が「めんどくさい」と言われる最大の理由は、操作や維持に手間がかかることにあります。

これはバイクにある程度慣れている人にとっては「楽しみ」にもなり得ますが、日常的にバイクを使う人や初心者にとっては負担になることが多いのです。

まず、キャブ車はエンジン始動時に特別な操作が必要なケースがあります。

気温が低い朝などは、チョークを引いて燃料の濃度を調整し、エンジンが温まるまで数分間アイドリングさせるといった手順が求められます。

このような操作はインジェクション車では不要であり、スイッチひとつで簡単にエンジンがかかることと比較すると、キャブ車の扱いにくさが際立ちます。

さらに、ガソリンの状態にも気を配らなければなりません。

キャブレター内部にガソリンが長期間残ると、蒸発して固着物ができやすくなり、燃料の通路が詰まってしまうのです。

これを防ぐためには、バイクをしばらく乗らないときにガソリンを抜いたり、キャブ内部を空にしておく必要があります。

こういった手入れをしないまま放置してしまうと、エンジンがかからなくなり、結局分解清掃が必要になることもあります。

また、キャブ車は環境や走行条件に左右されやすい特徴があります。

標高が高い場所や気温が極端に変化する地域では、混合気のバランスが崩れてエンジンの調子が不安定になります。

そのたびにセッティングを変える必要が出てくるため、ツーリングや遠出を頻繁にする人にとっては気が抜けません。

このように、キャブ車は構造的にシンプルで整備の自由度が高い反面、頻繁な調整や気遣いが求められることから「めんどくさい」と感じられる場面が多くなります。

バイクの扱いや維持管理に慣れていない人が手軽に扱うには、向いていない仕様と言えるでしょう。

インジェクションとの違いを解説

ポイント

-

キャブ車は機械的に燃料を混合、調整が必要

-

インジェクションは電子制御で始動性や燃費が良い

-

整備の自由度はキャブ車が高く、趣味性に向いている

キャブ車とインジェクション(FI)車は、エンジンに燃料を供給する方法が根本的に異なります。

この違いは、バイクの扱いやすさやメンテナンス性、さらには走行性能にまで影響を及ぼします。

キャブ車は、キャブレターという装置を使って空気と燃料を機械的に混合し、それをエンジンに送ります。

構造がシンプルで、調整や整備を自分で行いやすいというメリットがあります。

とはいえ、機械的な仕組みであるがゆえに、気温や湿度、気圧といった外的要因の影響を受けやすく、細かな調整をこまめに行う必要があります。

一方のインジェクション車は、電子制御によって燃料を直接エンジンに噴射します。

エンジンの状態や外気温、スロットルの開度などをセンサーで読み取り、最適な燃料の量をリアルタイムで自動調整します。

この仕組みにより、始動性が高く、寒い日でもボタンひとつでスムーズにエンジンがかかります。

燃費性能や排出ガスのクリーンさでも、インジェクションが優位です。

燃料の無駄が少なく、エンジンの出力も安定しやすいため、長距離ツーリングや日常の通勤など、幅広い用途に対応できます。

逆に、キャブ車は調整がうまくいかないと燃費が悪化したり、排ガス規制に適合しないケースもあります。

ただし、インジェクションにはデメリットもあります。

電子制御のため、トラブルが発生した場合は専用の診断機器が必要になり、自分で修理するのが難しいという点です。

これに対し、キャブ車は自分で部品を交換したり、細かく調整する楽しみがあり、機械いじりを趣味とする人にとっては魅力的な選択肢となります。

こうした違いを理解した上で、自分の用途やバイクに求める価値に応じて選ぶことが大切です。

扱いやすさと安定性を重視するならインジェクション、自由な整備や機械的な操作感を楽しみたいならキャブ車が向いています。

キャブ車がやめたほうがいいと言われる背景

インジェクションとどっちがいい?

ポイント

-

通勤や日常使いには始動性の良いインジェクションが適

-

整備やカスタムを楽しみたい人はキャブ車向き

-

使用目的と経験値によって選ぶべきタイプが異なる

キャブ車とインジェクション(FI)車のどちらが良いかは、バイクに求める目的やライダーの経験値によって大きく変わります。

それぞれに明確な特徴と利点があり、単純にどちらが優れているとは言い切れません。

まずインジェクション車は、現代のバイクにおいて主流になっている方式です。

コンピューター制御により、燃料噴射の量を自動で調整できるため、始動性が非常に高く、エンジンの調子も安定しやすいという利点があります。

例えば、冬の寒い朝でもセルを押せばすぐにエンジンがかかるため、通勤や日常の移動手段として非常に扱いやすい仕様です。

また、燃費の良さや排気ガスのクリーンさも特徴で、環境性能の面でも優れています。

一方、キャブ車は機械的な構造を持ち、燃料と空気の混合比を物理的に調整する仕組みです。

そのため、外気温や標高の影響を受けやすく、こまめな調整が必要となります。

ただし、整備やカスタムがしやすいという利点があり、自分の手でセッティングを追い込みたいライダーにとっては楽しみの一つです。

部品も比較的安価で、構造がシンプルなため故障時に自力で対応できるケースもあります。

このように、メンテナンスや調整の手間を最小限にしたい人や、快適性と安定性を重視する人にはインジェクション車が適しています。

逆に、バイクを「触って楽しみたい」「旧車の雰囲気が好き」という人にはキャブ車の方が向いている場合もあります。

バイクの用途や自身の技術レベルを踏まえたうえで選ぶことが、後悔しないためのポイントです。

キャブ車の見分け方のポイント

ポイント

-

エンジンに筒状のキャブレターが付いている

-

ハンドル周りにチョークレバーがあるか確認

-

製造年や車種情報からも判断可能(2000年代前半はキャブ車多め)

キャブ車を見分けるためには、いくつかの具体的なチェックポイントがあります。

特に中古バイクを購入する際や、整備を任せる前には、どちらのタイプかを正しく判断しておくことが重要です。

まず最も簡単な方法は、車体に装着されている燃料供給装置の形状を見ることです。

キャブ車にはキャブレターという装置がエンジン付近に取り付けられており、タンクからガソリンがホースを通ってキャブレターに流れ込む構造になっています。

キャブレター本体は銀色や黒の金属製の筒状で、チョークレバーやスロットルワイヤーが直結されているのが特徴です。

インジェクション車にはこういったキャブレターの部品はなく、代わりに電子制御の燃料噴射装置が搭載されています。

また、メーターやハンドル周りにも違いが出ることがあります。

キャブ車には始動補助のための「チョークレバー」や「スターター」が取り付けられていることが多く、冬場の始動時などに使用するケースがあります。

逆に、インジェクション車では基本的にそうした操作は不要で、ボタン一つでエンジンが始動します。

もう一つの判断材料は、製造年と車種情報です。

おおよそ2000年代中盤以降に製造されたバイクは、ほとんどがインジェクション車です。

ただし一部のクラシックモデルやオフロードバイクなどでは、キャブ仕様が長く残っていたケースもあるため、年式だけでは断定できません。

このように、燃料供給系の部品構成や操作方法を見れば、キャブ車かどうかを見分けることが可能です。

特にキャブ車はメンテナンスの手間がかかる分、所有する際の覚悟も必要なので、購入前にしっかり見分けておくことが大切です。

一番最後まで生産されていた車種は?

ポイント

-

ヤマハ ドラッグスター250(2016年まで生産)

-

ホンダ エイプ100(同じく2016年まで)

-

どちらも排ガス規制により生産終了となった

日本国内で最後までキャブレター仕様で生産されたバイクとして知られているのが、「ヤマハ ドラッグスター250」と「ホンダ エイプ100」です。

どちらも2016年まで販売されていたモデルであり、現代におけるキャブ車の終焉を象徴する存在といえるでしょう。

まず、ヤマハ ドラッグスター250は2000年に登場し、2016年モデルを最後に生産が終了しました。

このバイクは、クラシックなアメリカンスタイルと扱いやすい車体で人気を集め、長年にわたりキャブレター(MIKUNI BDS28×2)を採用してきました。

2008年には平成18年排出ガス規制に適合するため、排気系に触媒を追加するなどの改良が施されましたが、燃料供給方式自体は最後までキャブレターのままでした。

平成28年排出ガス規制への対応が難しくなったことから、生産終了に至りました。

もう一つのモデル、ホンダ エイプ100も同様に2016年に生産が終了しています。

2002年に登場したエイプ100は、シンプルな構造とカスタムの自由度の高さから、若年層やビギナー層を中心に根強い人気がありました。

こちらもインジェクション化されることなく、排ガス規制への対応として2008年に触媒とキャブレターのセッティング変更が行われましたが、それ以上の規制には適応できず、やはり平成28年の規制強化を受けて生産終了となりました。

このように、両モデルはキャブ車としての魅力を維持しながらも、時代の流れと規制の強化には逆らえず、生産の幕を下ろすこととなりました。

現在ではどちらの車種も中古市場でしか手に入らず、希少性が高まりつつあります。

キャブ車の歴史を知るうえで、これらのモデルはまさに「最後のキャブレターバイク」として記憶されるべき存在です。

魅力はあるが注意点も

ポイント

-

操作感や整備の楽しさはキャブ車ならでは

-

気温変化に弱く、始動や調子にムラがある

-

古い車両が多く、部品劣化や供給に不安がある

キャブレター車には、現代のバイクにはない魅力が多く存在します。

例えば、アクセル操作に対してダイレクトに反応するフィーリングや、エンジンの息づかいを感じられるようなアナログ感は、バイクとの一体感を重視するライダーにとって大きな魅力です。

メカニカルな構造も比較的シンプルで、カスタムやチューニングを自分の手で楽しめる点も、整備好きなユーザーに好まれています。

しかし、このような魅力がある一方で、注意すべき点も少なくありません。

キャブ車はインジェクション車と違い、気温や湿度の変化に左右されやすく、始動性が不安定になることがあります。

特に冬場の冷え込む朝には、チョークを使わなければエンジンがかかりにくいこともあります。

また、キャブレター内部には小さな部品が多く、定期的な分解清掃を怠ると不調の原因になることもあります。

さらに、古い車両であることが多いため、パーツの劣化や部品の供給面での不安も無視できません。

このように、キャブ車には味わい深い魅力がある一方で、しっかりと手をかけなければ快適に乗ることができないという側面があります。

特にメンテナンスに対して積極的でない人には、キャブ車の魅力がデメリットに変わってしまうこともあるでしょう。

選ぶべきではない人の特徴

ポイント

-

毎日の通勤通学などで安定性を重視する人

-

整備や調整に興味がなく、手間をかけたくない人

-

エンジン始動が常にスムーズであることを求める人

キャブ車はバイクの楽しさをより深く味わえる一方で、誰にでも適しているわけではありません。

特に、日常の足としてバイクを使いたいと考えている人には、あまり向いていない傾向があります。

なぜなら、キャブ車はエンジンの始動や走行状態が環境に影響されやすく、常に安定して乗れるとは限らないからです。

また、バイクに乗ることそのものよりも、メンテナンスや機械いじりに興味がない人もキャブ車を選ばないほうが無難です。

キャブレターの内部清掃や、ガソリンの詰まり、アイドリングの調整など、細かなトラブル対応が求められる場面が多いためです。

現代のインジェクション車に比べて、キャブ車は扱いにクセがあり、放置しておくだけで調子を崩すこともあります。

さらに、バイクに「最新の快適さ」や「扱いやすさ」を求める人にとって、キャブ車の古さはストレスにつながるかもしれません。

こうした点から見ると、日々の手入れを最小限にしたい人や、通勤通学などで確実にエンジンがかかることを重視する人には、キャブ車はおすすめしにくい選択肢となります。

初心者におすすめしない理由

ポイント

-

始動や維持にある程度の経験と知識が必要

-

長期間放置でトラブルが起きやすい

-

操作や管理に自信がない人には負担が大きい

バイクに乗り始めたばかりの初心者にとって、キャブ車は少しハードルが高い存在かもしれません。

その主な要因は、操作やメンテナンスにおいて、ある程度の経験と知識が求められるためです。

例えば、キャブ車では気温によって始動性が大きく変わることがあり、冷え込んだ朝にはチョークを使う必要があります。

この操作を知らなかったり、うまくできなかったりすると、エンジンがかからず戸惑うことになるでしょう。

また、長期間乗らないだけでキャブレター内部にガソリンが固まり、不調を起こすケースもあります。

こうしたトラブルを自分で判断して対処できないと、すぐに修理や点検が必要になり、コストや手間がかさむ原因にもなります。

バイクの基本操作にまだ慣れていない初心者にとって、こうした不確定要素は大きなストレスになりかねません。

もちろん、キャブ車に興味があり、整備に前向きに取り組む姿勢がある初心者であれば話は別ですが、そうでなければまずはインジェクション車でバイクに慣れたほうが安心です。

現代のバイクは扱いやすく、始動も安定しているため、初心者が失敗するリスクが少なくなります。

このような理由から、キャブ車は「バイクに慣れてから」の選択肢と考えたほうが現実的だといえるでしょう。

キャブ車はやめたほうがいいに関するよくある質問(FAQ)

Q1. キャブ車はなぜやめたほうがいいと言われるのですか?

Q2. キャブ車は初心者に向いていますか?

Q3. キャブ車の維持費やメンテナンス負担はどれくらいですか?

Q4. キャブ車とインジェクション車の違いは何ですか?

Q5. キャブ車を選んだ方が良いのはどんな人ですか?

キャブ車はやめたほうがいいと言われる理由まとめ

-

冬場や長期放置後の始動性が悪い

-

チョーク操作などエンジン始動に手間がかかる

-

燃費性能がインジェクション車に比べて劣る

-

排出ガスが多く、環境基準に適合しにくい

-

高地や気温変化に弱く、セッティングが必要

-

定期的なキャブ掃除や調整が求められる

-

メンテナンスに専用工具と知識が必要

-

長期放置で燃料が劣化し不具合が起きやすい

-

同調調整など高度な整備作業が必要

-

整備できるバイクショップが減っている

-

機械的構造ゆえにトラブル対応が煩雑

-

部品供給が不安定な場合がある

-

操作や管理が初心者には難しい

-

毎日の通勤など日常使いには不向き

-

インジェクション車に比べて快適性が低い